“健康中国 2030”规划纲要明确提出“推进慢性病综合防控,强化预防、早期筛查和综合干预”的战略要求,而坐骨神经痛作为骨科常见慢性病,其治疗却长期存在“聚焦局部、忽视整体”的误区。国务院近期批复的《医疗卫生强基工程实施方案》强调要加快中医药在基层的使用和推广,强化中西医协调发展,这一政策导向与坐骨神经痛的科学治疗理念高度契合。

国家卫生健康委员会 2024 年发布的《全国慢性病监测报告》显示,我国坐骨神经痛患病率已达 3.8%,其中 83.6% 的患者在治疗初期仅针对坐骨区域进行理疗或药物注射,导致病情反复发作,复发率高达 62.1%。更值得关注的是,中国中医药科技发展中心 2023 年《坐骨神经痛中西医诊疗现状调研报告》指出,仅针对坐骨治疗的患者,其 1 年治疗有效率不足 50%,而结合关联部位综合干预,并运用中西医结合疗法的患者,有效率可提升至 87% 以上 —— 这组数据清晰揭示:坐骨神经痛的治疗绝不能局限于坐骨本身,在基层推广中医药,促进中西医协调发展,开展全身整体治疗的重要性远超想象。

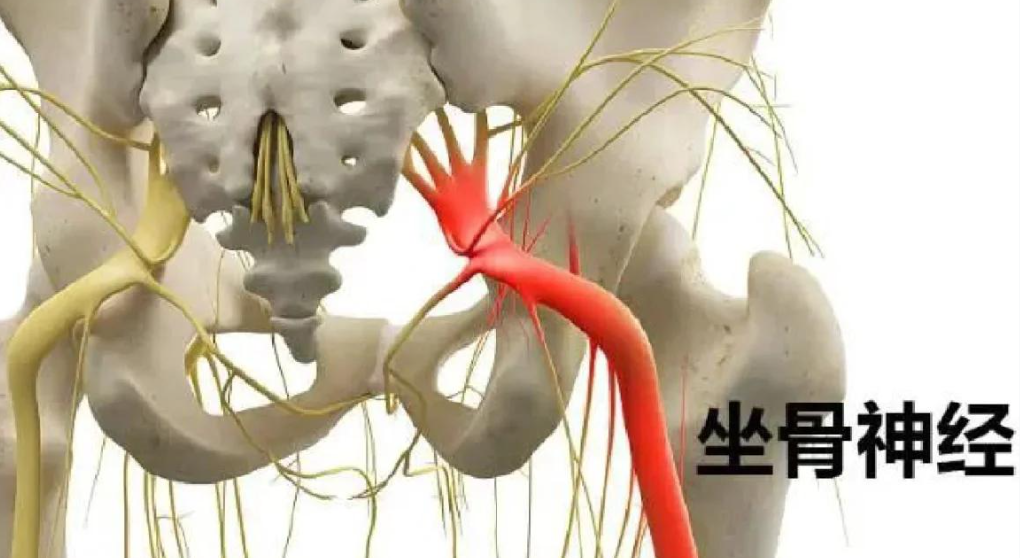

要理解为何不能只治坐骨,首先需明确坐骨神经的生理结构与发病机制。坐骨神经由腰4-骶3神经根组成,是人体最粗大的神经,从腰椎发出后,需穿过梨状肌、臀部脂肪层,再沿大腿后侧、小腿外侧延伸至足部。临床数据显示,约70%的坐骨神经痛并非源于坐骨本身病变,而是由 “上游病灶” 引发:腰椎间盘突出压迫神经根,会导致神经传导异常;梨状肌痉挛或粘连时,会像“钳子”一样卡压坐骨神经;甚至膝关节退行性病变导致的下肢力线异常,也会通过生物力学传导加重坐骨神经负担。中国中医科学院骨伤科研究所2024年临床研究证实,在确诊的坐骨神经痛患者中,仅12.3%为单纯的坐骨区域病变,其余均伴随腰椎、梨状肌、下肢关节等部位的关联问题。这意味着,若仅盯着坐骨 “对症下药”,实则是“治标不治本”,无法从根源阻断疼痛传导链。

中医对坐骨神经痛的认知早有“痛则不通,通则不痛”的理论,且强调“治病必求于本”,其治疗逻辑天然契合整体治疗理念。在辨证分型基础上,中医会针对不同病因关联的部位制定方案:对于肝肾亏虚、气血不足导致的坐骨神经痛,会采用 “独活寄生汤” 加减,通过补益肝肾、养血通络改善全身气血循环,同时配合针灸治疗——针刺穴位不仅包括坐骨周围的环跳穴、委中穴,还会选取腰部的肾俞穴、大肠俞穴、腿部的阳陵泉穴,形成多部位协同刺激,临床研究显示该方案可使患者疼痛大幅度降低。对于寒湿痹阻型患者,除口服中药外,还会采用中药熏蒸作用于腰臀部及下肢,通过温热效应与药物渗透疏通经络,从整体上调节脏腑功能与经络气血运行,实现“标本兼治”。

鹊兄古法铜壶技术,采用中西医技术结合,主要运用“电、磁、热、水”四种自然原理,将传统中医的针灸、刮痧、拔罐、推拿、按摩、热敷、正骨、砭石,八大疗法与现代低频电脉冲技术结合,通过仪器的垂直靶向性渗透,将热渗透到皮下深层组织中,以热引寒,热进寒出,通过铜壶的高渗透性,直达病灶点解决身体的炎症痛症,促进血液循环,加速身体的新陈代谢,调节全身的经络。通过低频电流刺激肌肉收缩,可增强肌肉力量,改善肌肉血液循环,缓解肌肉萎缩,同时抑制疼痛信号的传导,达到镇痛效果。

坐骨神经痛作为一种与生活方式密切相关的疾病,其最佳的治疗方法必然是中西医智慧的有机融合。通过不断深化基础研究、创新技术方法、完善服务体系,实现“未病先防”和“不治已病治未病”的治病理念。