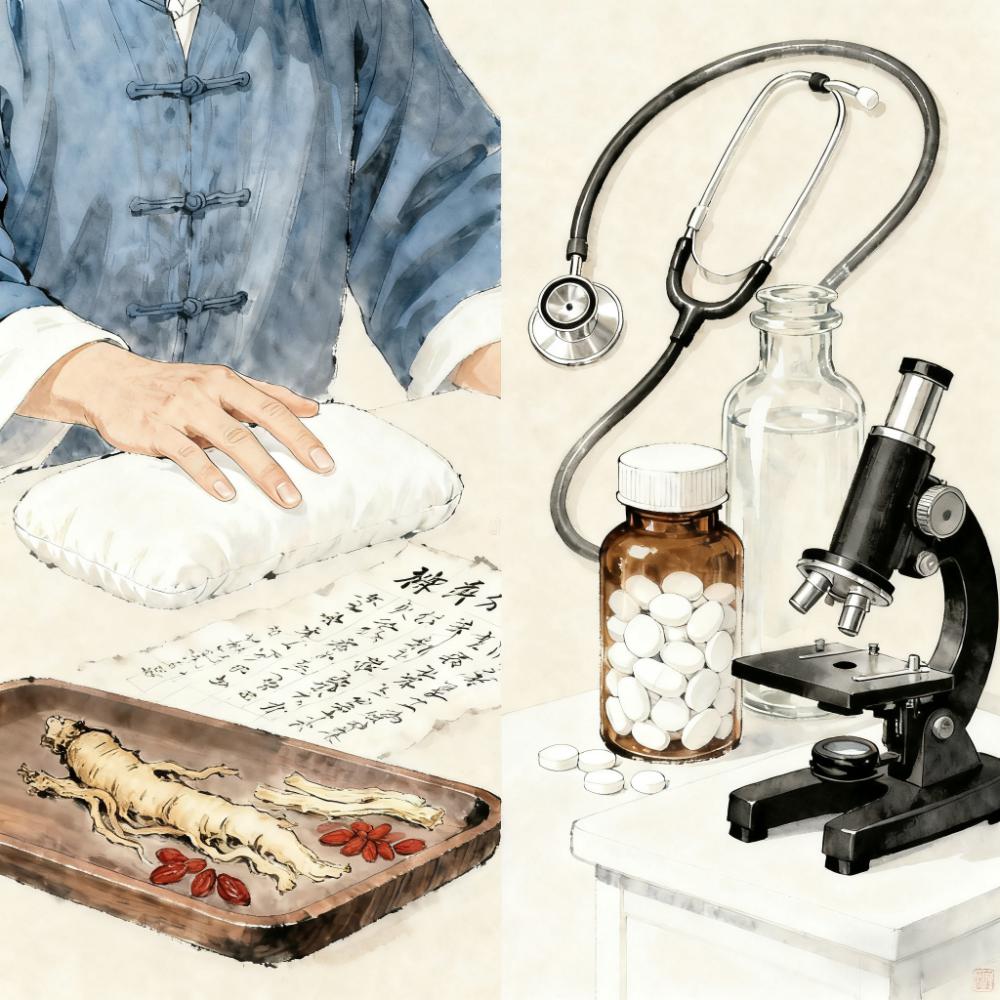

《"健康中国 2030” 规划纲要》明确提出 “坚持中西医并重,推动中医药和西医药相互补充、协调发展”,将中医药康复服务纳入慢性病防治体系。肩周炎作为常见的肌肉骨骼系统慢性病,其中西医结合诊疗被纳入基层医疗服务能力提升重点任务,要求基层医疗机构配备中西医结合诊疗设备,开展针灸、推拿与西医康复训练相结合的特色服务。

2023 年国家卫生健康委、国家中医药管理局联合印发《中医药康复服务能力提升工程实施方案》,提出 “针对肩周炎、颈椎病等常见慢性病,推广 10 项以上中西医结合康复技术”。其中,“针灸联合运动疗法治疗冻结肩”“中药外敷配合冲击波治疗肩周炎” 等技术被纳入全国推广目录,明确要求二级以上医院骨科、康复科设立中西医结合诊疗门诊,规范诊疗流程。

肩周炎全称肩关节周围炎,又称“五十肩”“冻结肩”“漏肩风”等;多发生在五十岁以上的人士,以女性的病发率较高。肩关节冻结、活动受限,遇风、寒冷加重,是肩周软组织病变引起的以肩关节疼痛和功能障碍为特征的疾病,根据医学文献,引发肩周炎的真正原因不详,但肩关节曾受创伤或长期劳损,以及肩部正常活动减少,例如在中风后、肩部附近组织曾动手术或上肢骨折,都可能增加肩周炎发病机会。

肩关节向各方向活动均可受限,以外展、上举、内旋外旋更为明显,随着病情进展,由于长期废用引起关节囊及肩周软组织的粘连,加上喙肱韧带固定于缩短的内旋位等因素,使肩关节各方向的主动和被动活动均受限,特别是梳头、穿衣、洗脸、叉腰等动作均难以完成,严重时肘关节功能也可受影响,屈肘时手不能摸到同侧肩部,尤其在手臂后伸时不能完成屈肘动作。废用的关节活动度肌力逐渐下降,但是在可活动的范围内肌力往往不降低。

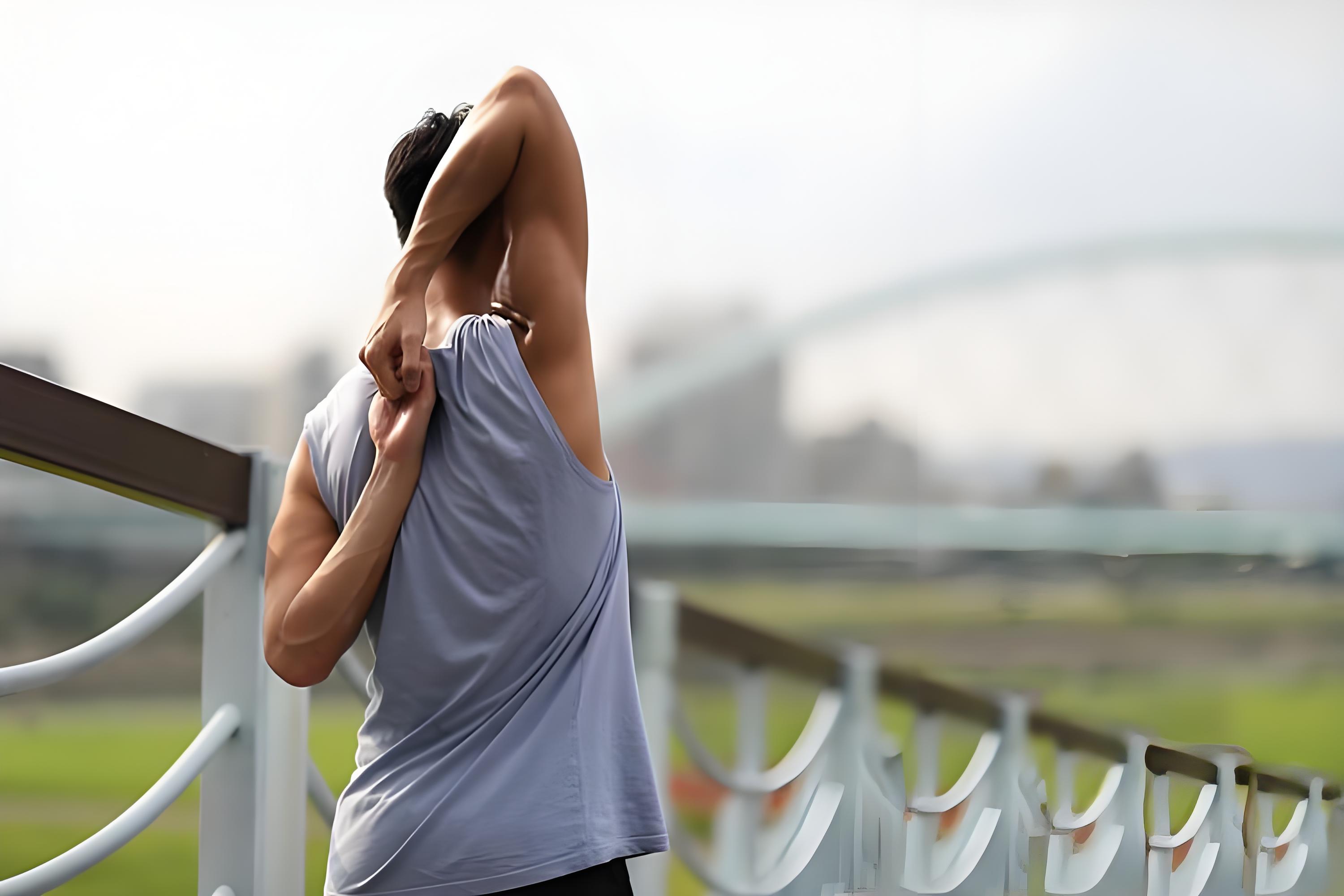

肩周炎的防治需遵循 “诊疗与防护结合” 原则,日常科学防护可降低发病风险、减少复发,结合中西医 “治未病” 理念与现代康复知识,日常防护需注意:

• 保持良好姿势,长期伏案者需直立上身、屏幕与视线平齐,睡眠时避免压迫单侧肩部,仰卧可在颈肩下垫薄枕;

• 科学开展运动,健康人群每次运动前需热身,中老年或肩痛者避免频繁抬臂运动,可选游泳;

• 注重肩部保暖,夏季防空调直吹、冬季戴护肩,久坐或僵硬时用热水袋热敷;

• 调整生活习惯,尽量避免弯腰抬重物,避免长时间举臂劳作;

• 饮食上适当吃生姜、红枣等 “温通气血” 食物,忌过多生冷,保证每日充足睡眠。

鹊兄古法铜壶采用中西医技术结合,主要运用“ 电、磁、热、水 ”四种自然原理,将传统中医的针灸、刮痧、拔罐、推拿、按摩、热敷、正骨、砭石,八大疗法与现代低频电脉冲技术结合,通过仪器的垂直靶向性渗透,将热渗透到皮下深层组织中,以热引寒,热进寒出,通过铜壶的高渗透性,直达病灶点解决身体的炎症痛症,促进血液循环,加速身体的新陈代谢,调节全身的经络,通过低频电流刺激肌肉收缩,可增强肌肉力量,改善肌肉血液循环,缓解肌肉萎缩,同时抑制疼痛信号的传导,达到镇痛效果。

随着医疗技术持续发展,肩周炎诊疗领域亦迎来新的发展机遇与方向:一方面,新型干预手段在肩颈疼痛治疗中的应用前景广阔,有望为肩周炎诊疗提供更多技术选择;另一方面,中医特色疗法的作用机制与疗效,通过更多高质量临床研究进一步验证,实现了强化循证支撑并扩大推广范围。通过 “互联网 + 医疗” 整合中西医资源,为患者提供从急性期治疗到缓解期康复的全周期服务,进一步提升诊疗效率与患者满意度。